12番目のゴール「つくる責任 つかう責任」について考えてみよう。

自己責任、連帯責任、無責任、責任転嫁、責任感…。

責任が付く言葉を並べるゲームじゃないから。

それでは12番目のゴール「つくる責任 つかう責任」について説明していくよ!

目次

ゴール12「つくる責任つかう責任」の概要

私たち人間は、限りある資源やエネルギーを大量に使って生活をしています。

その数値はなんと、地球が作り出せる資源やエネルギーの1.5倍!

これから世界的に人口が増えていく予測になっているため、今と同じライフサイクルを送るためには、地球が2個ないといけない計算になります。

僕の年収が1億円だけど、1億5千万円使っているということですね。オーバーしている5千万円はどうしているんですか?

簡単に言うと「貯金を取り崩している」ということになるね。 それにしても随分稼いでるね…。

ちょっとした妄想です。

つまり、次の世代に便利なエネルギーや綺麗な環境を残していくためには、無駄なエネルギーや資源の消費や過剰な生産をストップする必要があるということです。

これらの計画的な消費などに関する目標が、ゴール12「つくる責任 つかう責任」になります。

ゴール12「つくる責任つかう責任」の日本での課題

ここでSDGsクイズ!

「食品ロス」とはどういう意味でしょう??

これは分かりました!

冷蔵庫に隠してあったプリンを食べられた時の喪失感のことですね!

確かにそれも食品ロスと言ってもいい気もするけど・・

「食品ロス」とは以下の解説のとおりだよ!

解説:食品ロスとは

食品ロスとは、家庭では食べ残しや賞味期限切れなど、お店や食品メーカーなどの事業では返品や売れ残りなどにより、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食品のこと。

この「食品ロス」が日本の大きな課題として挙げられます。

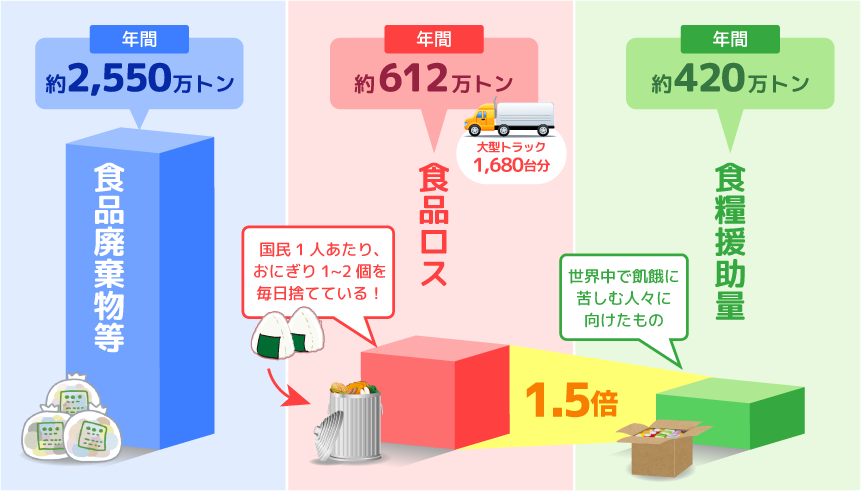

日本での食品ロスは、年間612万トンもあり、これは一人あたり1日1個~2個もおにぎりを捨てている計算になるんです!

おにぎり1個と2個じゃ全然違いますよ!「説明責任」を果たしてください!

おにぎりの大きさ、人によって違うから…。

日本の年間612万トンの食品ロスは、国連世界食糧計画(WFP)の年間の食品援助量の約1.5倍になります。

世界中に飢えに苦しむ国や地域がある一方で、私たちが住んでいる日本では、沢山の食糧が食べられずに捨てられているんです。

ゴール12「つくる責任つかう責任」 に対して私たちができること

下の図を見て分かるとおり、実は、日本の食品ロスの46%を「家庭部門」が占めています。

そういった意味で一人ひとりの取組がとても重要と言えます。

といっても自分一人でできることなんて中々思いつかないな…

そんなことはないよ。

食品ロス対策のために、個人でも簡単にできるものは、以下のようにたくさんあるよ!

私たちができること

- 賞味期限の近い値引き商品を買う

- 食べきれる分を注文して、食べ残しをしない

- 食材を買い過ぎず、買った食材は使い切る、食べきる

ゴール12「つくる責任つかう責任」 のまとめ

まとめ

- 私たち人間は、衣料、食料、エネルギーなど、様々な資源において、使いすぎてしまっている!

- 世界中に飢えに苦しむ国や地域がある一方で、私たちが住んでいる日本では、食べられずにたくさんの食べ物が捨てられている!

- 食べ残しをしないなど、自分たちでもできることから始めよう!

確かに生活を思い返してみると、宴会での食べ残しなど、食品ロスに思いあたる方も多かったのではないでしょうか?

ゴール12「つくる責任 つかう責任」の問題は、一人ひとりの意識が重要ということがご理解いただけたと思います。

ゴール12達成のために、目の前の小さなことから意識して取り組んでみましょう。

『つくる責任つかう責任』と掛けまして、『環境にやさしい車』と解きます!

そのこころは?

どちらも、はいきりょう(廃棄量・排気量)を減らすことが大事でしょう!

「つくる責任つかう責任」を一人ひとりが意識して、廃棄物を減らそう!

ゴール12のターゲットはこちら!

| 12.1 | 先進国主導のもと、開発途上国の開発状況や能力を考慮しつつ、すべての国々が行動を起こし、「持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組み(10YFP)」を実施する。 |

| 12.2 | 2030 年までに、天然資源の持続可能な管理と効率的な利用を実現する。 |

| 12.3 | 2030 年までに、小売・消費者レベルにおける世界全体の一人あたり食品廃棄を半分にし、収穫後の損失を含めて生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減らす。 |

| 12.4 | 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクル全体を通して化学物質や廃棄物の環境に配慮した管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小限に抑えるため、大気、水、土壌への化学物質や廃棄物の放出を大幅に減らす。 |

| 12.5 | 2030 年までに、廃棄物の発生を、予防、削減(リデュース)、再生利用(リサイクル)や再利用(リユース)により大幅に減らす。 |

| 12.6 | 企業、特に大企業や多国籍企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう促す。 |

| 12.7 | 国内の政策や優先事項に従って、持続可能な公共調達の取り組みを促進する。 |

| 12.8 | 2030 年までに、人々があらゆる場所で、持続可能な開発や自然と調和したライフスタイルのために、適切な情報が得られ意識がもてるようにする。 |

| 12.a | より持続可能な消費・生産形態に移行するため、開発途上国の科学的・技術的能力の強化を支援する。 |

| 12.b | 雇用創出や地域の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して、持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 |

| 12.c | 税制を改正し、有害な補助金がある場合は環境への影響を考慮して段階的に廃止するなど、各国の状況に応じて市場のひずみをなくすことで、無駄な消費につながる化石燃料への非効率な補助金を合理化する。その際には、開発途上国の特別なニーズや状況を十分に考慮し、貧困層や影響を受けるコミュニティを保護する形で、開発における悪影響を最小限に留める。 |